エッセン・シュピールの新作体験会、12月1日東京

来月に迫ったシュピール(ドイツ・エッセン)で発売される新作を、いち早く体験できるイベント「リトルエッセン~ボードゲーム収穫祭~」が12月1日(日)、東京・浜松町にて行われる。入場料700円、プレイ卓500円(自由席)。

毎年新作の発表の場となっていた秋のゲームマーケット2013が、今年はシュピールの期日から近すぎて輸入が間に合わないという声を受けて初めての開催。近年ゲームマーケットの参加を見送っているメビウスゲームズをはじめ、ゲームストア・バネスト、ジョイゲームズ、テンデイズゲームズ、ニューゲームズオーダーの5社が出展する。

会場は東京都立産業貿易センター浜松町館4階で、開催時間は10時~17時半。

入場前売り券は、5社各ブースの整理券とともに発売され、どのブースに並びたいかを選択できるようになっている。プレイ卓は5人がけが90卓用意されており、450名の先着順となる。いずれも早めの購入が確実だ。B2FゲームズのWeb通販サイト「I am Factory」にて、10月13日から11月16日まで発売。

・リトルエッセン ~ボードゲーム収穫祭~

『ディクシット4』多言語版、10月上旬発売

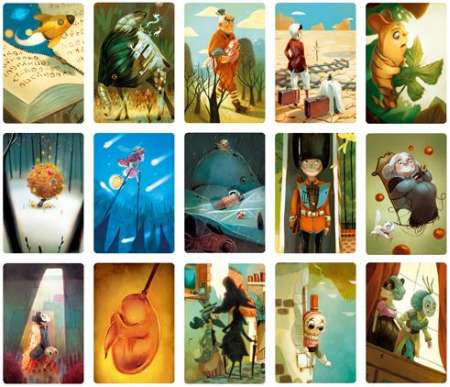

ホビージャパンは10月上旬、フランスのパーティーゲーム『ディクシット』の最新拡張『ディクシット4(Dixit 4 / Dixit Origins)』の、日本語を含む多言語版を発売する。3~6人用、8歳以上、30分、3570円。

『ディクシット2』と同様、カードだけが入った拡張セット。1枚1枚が想像力を大いに掻き立てられる84枚のカードが入っている。プレイするためには得点板やマーカーが入った『ディクシット』または『ディクシット:オデッセイ』が必要。もちろん、これまでのシリーズのカードと混ぜてプレイすることもできる。

『ディクシット』シリーズのうち、『ディクシット2』『ディクシット3』『ディクシット4』は追加カードのみの拡張セット。『ディクシット3』は国内未発売だが、単体で遊べる『ディクシット・ジャーニー』に全て含まれている。