Posted in 国内ニュース

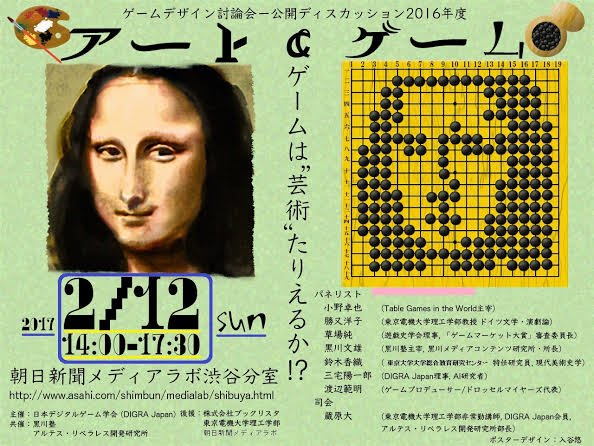

第3回ゲームデザイン討論会、2月12日渋谷

Published Date: 2017-02-06 第3回ゲームデザイン討論会、2月12日渋谷 への2件のコメント

日本デジタルゲーム学会は2月12日(日)、朝日新聞社メディアラボ渋谷分室(渋谷駅徒歩9分)にて、ゲームデザイン討論会第3回公開ディスカッションを開催する。14:00~16:00、入場料1000円、学生無料。

ツイッター上で定期的に行われ、デジタルゲームとアナログゲームの共通点と差異を探っているゲームデザイン討論会の拡大版。今回のテーマは「アート&ゲーム:ゲームは”芸術”たりえるか!?」で、芸術という観点からゲームをどのように捉えられるか、パネルディスカッションを行う。

パネリストには三宅陽一郎(AI研究者)、黒川文雄(黒川塾主宰)、勝又洋子(東京電機大学)、鈴木香織(東京大学)、草場純(ゲーム研究家)、渡辺範明(ドロッセルマイヤーズ)の各氏、小野卓也(当サイト管理人)、司会は蔵原大氏(東京電機大学)。

昨年5月に、その前哨戦となる討論会がツイッターで行われた(togetter)。ボードゲームに関しては、グラフィックや造形など、ビジュアル面での芸術性が取り上げられ、その文化的な継承や発展が論じられている。今回は「アート」という言葉の多義性と、アナログ・デジタルゲームの中での多様性を明らかにしていく予定だ。

第1回のゲームデザイン討論会は「奥野の百年、ゲームデザインの千年」というテーマで東京・神保町の奥野かるた店にて行われ、第2回は「ゲームと歴史学との遭遇」というテーマで東京・本駒込の東洋文庫ミュージアムで開催された。いずれもアナログ・デジタルゲームの両方を視野に入れたディスカッションとなっている。

・日本デジタルゲーム学会:「ゲームデザイン討論会―第3回公開ディスカッション」開催