以前、NHKの番組で取材を受けた時、ボードゲームとは何かという話になった。というのも、『ニムト』や『ナンジャモンジャ』などのボードのないゲームはボードゲームに含まれるのかという問題があったためで、ディレクターと話し合った結果、結局「テーブルを囲んで遊ぶアナログゲーム。カードで遊ぶ形式や、ボードを使わないゲームなど種類はさまざま」という表現に落ち着いた。

「卓上ゲームの一種で、特別にデザインされた模様のボード(ゲーム盤)上に、小さなオブジェクト(ゲーム駒)を特定の方法で配置したり移動させたりするもので、サイコロなどの他のコンポーネントが含まれることもある」(Wikipedia)、「ボードの上で駒を動かす人間対人間のゲーム」(高橋弘徳)というように、一般的な理解では、ボードを使うゲームがボードゲームである。例えば「Azb.Studioによるボードゲーム『美術大戦』がミニサイズになってカプセルトイに登場!」といった表現に違和感を感じるのは確かだ。しかし、近年ではボードを使わないゲームも、ボードゲームの総称として含まれるという理解が国際的に広まってきている。

また、先日の朝日小学生新聞で「電源を使わないゲーム」と説明されたように、デジタルとの対比からアナログゲームや非電源ゲームと定義されることもあるが、電池やスマホを使うボードゲームや、ボードゲームアリーナなどオンラインで対戦するボードゲーム、『スーパーマリオパーティ』や『桃太郎電鉄』などボードゲーム形式のデジタルゲームもあり、すべてのボードゲームに適用できるとは言い切れない。同様に(オンライン対戦を含む)人間対人間でプレイする「対人ゲーム(独Gesellschaftsspiel/仏Jeux de société)」も、近年(特にコロナ禍以後)ソロプレイできるボードゲームが増えてカバーできなくなってきた。

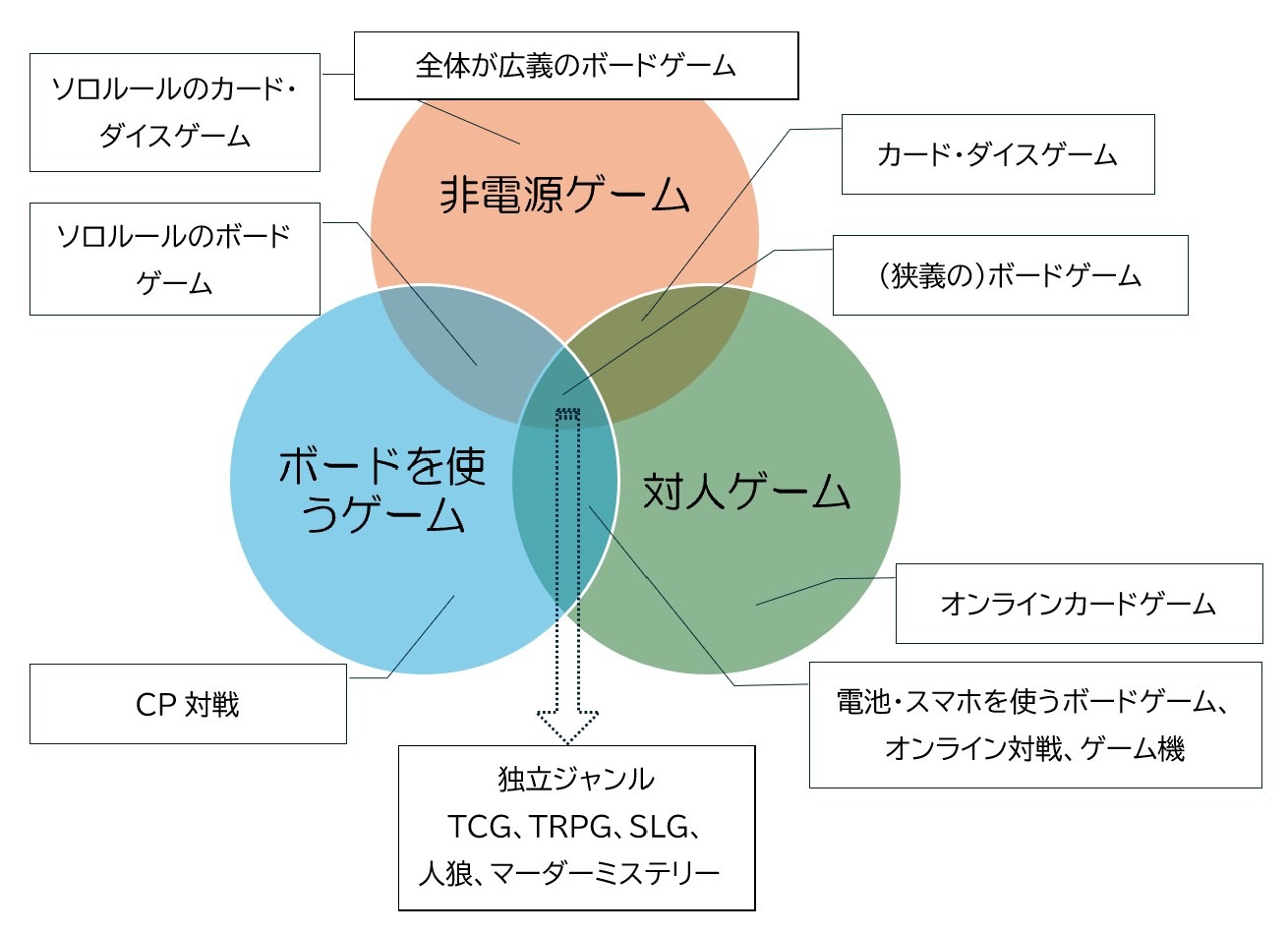

以上の「ボードを使うゲーム」「非電源ゲーム」「対人ゲーム」の関係を整理したものが下記である。いずれかひとつを満たしたものが広義の(総称としての)ボードゲームと呼ばれ(「ボードゲームが今ブーム」)、すべてを満たしたものが狭義の(単称としての)ボードゲームと呼ばれている(「『アグリコラ』は素晴らしいボードゲームだ」)と考えられる。すべて満たしていなくても、2項目が重なっていれば、1項目だけよりもボードゲームらしいといえる。また、3項目は対等ではなく、人とTPOによって重点が変わるかもしれない。

この他にも「テーブルを囲んで遊ぶゲーム(tabletop games)」や「作家がクレジットされているゲーム(独Autorenspiel)」も定義項の候補として挙げられるが、ボードゲームはテーブルがなくても床どころか屋外でもプレイできるし(対人ゲーム・非電源ゲームのメタファーとしては採用しうる)、作家が不詳の伝統ゲームも歴としたボードゲームなので採用しなかった(ドイツゲーム・ユーロゲームの定義としては採用しうる)。

ただし、TCG、TRPG、SLG、人狼、マーダーミステリーは、これらの定義に当てはまり、実際時代・地域(および好み)によってボードゲームとして扱われることもあるが、少なくとも現在の日本では独立した一大ジャンルとして、ボードゲームとは別扱いされているようだ。このことから考えると、ひとつのジャンルに収斂しない雑多性・多様性もボードゲームという括りの大きな特徴といえるかもしれない。

広義のボードゲーム:ボードあり・対人・非電源の1つ以上を満たすさまざまなゲーム

狭義のボードゲーム:ボードあり・対人・非電源の全てを満たすさまざまなゲーム

このエッセイのきっかけになったXポスト

> ボードゲームは「電源を使わないゲーム」のことです。

> ボードゲームは「電源を使わないゲーム」のことです。むむ。そうといえばそうだが違うといえば違うような…?まあ大体あってるからいいかあ!っていうかコミケ分類の「ゲーム(電源なし)」みたいな定義だ(そしてそれだとTRPGやTCGが入る)。 https://t.co/pnUXH8ttBW

— びーている / btail (@btail14) April 18, 2025