アメリカから一時帰国中のけがわさんと待ち合わせて水曜日の会。もうすぐ第100回を迎えるということで、「水曜日の会王座決定戦」が行われている。卓を囲んだメンバーで同意すれば認定戦として結果を記録。この順位点を競うというものだ(規定ゲーム数は10)。競技プレイ指向の人はもちろん、普段ぬるめに遊んでいるカジュアルプレイヤーにも、適度な緊張感が生まれて楽しい。この成績を見ると、運の要素があるドイツゲームでも強い人は強いことが分かる。いつも行き当たりばったりで適当に遊んでいる私にとって、そんな人の打ち方を観察していると勉強になるものだ。

レーパーバーン![]() |カシミールの小さな巨人|ズーロレット|ビューロクレイジー|ハルンケン・スペルンケン|プエルトリコ

|カシミールの小さな巨人|ズーロレット|ビューロクレイジー|ハルンケン・スペルンケン|プエルトリコ![]()

レーパーバーン(Auf der Reeperbahn nacht um halb zwei / R.クニツィア / コスモス, 2006)

ボディーガードが邪魔だ~

ボディーガードが邪魔だ~

ゲーム内容はこちら。クニツィアの2人ゲーム『アンギャルド』に彩りを添えたようなゲームだと思う。カードの引き運に左右されやすいゲームであることは確かだが、いつも出せるだけ出していれば勝てるわけではないことが分かった。引くところは引いて欲しいカードをため込み、ここぞというところで一気に出る。

勝利条件は2つ。1つを達成しそうなころに相手がもう1つを達成しそうになると、どちらが先に達成して勝つか分からない。勝敗が最後まで見えない面白い展開になる。

2戦やって1回目は完膚なきまでに叩きのめされる。2回目はもう少しで勝つというところでカードが足りず、山札切れで負け。一手ごとにコマが激しく動いて形勢が逆転するのでハラハラ。

カシミールの小さな巨人(Der kleine Riese Kasimir / R.ドーン / ゴルトジーバー, 1998)

ドーン歩きの原点

ドーン歩きの原点

コマの色に合わせてボード上を移動し、得点チップを集める子どもゲーム。近年急速に注目を集めつつあるドーン(『ゴア』『ルイ14世』『盗賊騎士』『アルカディアの建設』)が約10年前に発表した。

ボードはハイキングに来た子どもがガリバーのように縛り付けられている絵が描かれているが、実は色別にマスが分けられ、それぞれに得点チップが置かれている。手番には5つのコマを順番に出してボード上を移動し、チップを集めるのだ。

移動は、緑の草原から赤いマット、黄色い帽子からまた赤いマットに行って、肌色の腕へという具合に進める。このとき緑、赤、黄、赤、肌色というコマが必要になる。手元のコマにない色のマスへは入れない。

チップを取ったら、裏返して得点。マイナスもあるので注意だ。このとき、同じ色の別のマスにあるチップを1枚めくる。めくったチップの得点が高いと争奪戦が起こるだろう。ほかの人の手元にあるコマの色で、どちらが先に着けそうか予想して動きたい。

ボードの隅まで行って移動できる色なくなり、しばらく動けなくなっているうちに最下位。子どもゲームだと思って行き当たりばったりではまずい。少し先のことも考えられるゲームだ。ドーンの作品にはコマを置きながら移動していく独特の移動方法(「ドーン歩き」)が魅力だが、コマを使いながら進んでいくこのゲームが原点なのだろうかと思った。

ズーロレット(Zooloretto / M.シャハト / アバクスシュピーレ, 2007)

こんなにパンダがいるんですよ!

こんなにパンダがいるんですよ!

上野動物園には今、パンダが1頭しかいない。もちろん一番の人気者。そんな貴重なパンダやゾウを5匹も6匹も飼育しておけるゼイタクなゲームだ。作者のシャハトはここ5年ほどアバクスシュピーレでボードゲームを発表しているが、その中では2003年の『パリス』以来の大賞ノミネートとなった。欲張るほど首が絞まるという、シャハトらしい苦しさも健在だ。

タイトルからすぐ分かるとおり、元になったのはカードゲーム賞も受賞した『コロレット』。1枚ずつ動物タイルをめくり中央に並んだトラックに載せる。そろそろと思ったらタイルをめくらずにトラックを1つ選び、そこに載っている動物を自分の動物園へ。オリに入りきれないほど取ってしまうとマイナスになる。だから動物をトラックに載せるときはほかの人が取ったらマイナスになるような組み合わせにして邪魔したい。でもほかの人も同じことを考えていて……ゲームの基本線は『コロレット』のシステムを継承している。

しかし『ズーロレット』はさらに進化した。オリに入りきれないほど多くとってもまだ道はある。お金を払ってオリの動物を入れ替えたり、動物園を拡張したりできるのだ。さらにほかの人に買い取ってもらえることもある。そのため少し多めに仕入れて、適切なタイミングでさばくという戦術が大事になった。

また、動物園というテーマとの擦り合わせもうまくできている。オリの動物は、定数いっぱいか1つ少ないくらいまで入れないと得点にならないが、近くに売店があるとタイルの枚数で得点が入るようになる。花より団子。それと動物タイルの中には繁殖期のオスとメスがおり、オリに入れると子どもができる。この子どもタイル、すごくカワイイのだが、子どもの数まで計算に入れておかないとオリからあふれてしまうことも。明るい家族計画。

シンプルなルール、家族向けのテーマ、そして慣れれば増える戦略の幅。大賞ノミネートも納得の内容である。少なめに動物を集める安全策を取ったが得点が伸びず最下位。でもパンダとシマウマの赤ちゃんができたので満足できた。

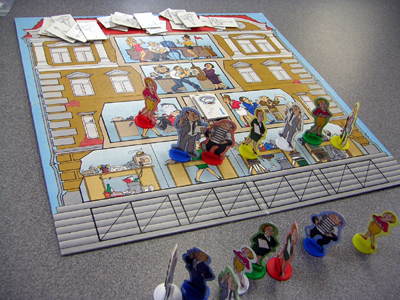

ビューロクレージー(Büro Crazy / G.ブルクハルト / F.X.シュミット, 1997)

社長になる頃にはクタクタ

社長になる頃にはクタクタ

社長の座を目指すトーナメント式の握り競りでお金を貯めるゲーム。よく考えたらすごいテーマだが、作者のブルクハルトはこういうぶっ飛んだ設定が多い。

はじめは16人が会社の入口に並ぶ。左から2人ずつ、チップを握って多いほうが上の段へ勝ち進む。買ったほうは握ったチップを全部拠出し、負けたほうは相手の握った額との差額をもらう。負けるなら何も握らないくらいにしてガッポリ差額をもらおう。勝つにしても無駄金を使わないように少な目の額でいきたい。心理戦である。

勝ち進んだ8人がまた2人ずつ対決して4人、そして2人、1人へ。しかしゲームの目的は社長になることではない。ここまでに使われたチップを9つの山に分け、そのうち社長は3山、準優勝の重役は2山、準々優勝の部長2人は1山ずつもらう。この結果お金が多い人が勝ち。

社長を射止めた私だったが、勝ったのはやすやすさん。途中、ここで負けたら全滅という場面で全く握らずたんまり差額を手に入れたのが効いたようだ。早々と脱落するとただ眺めているだけという欠点はあるがすぐ終わるゲームだし、勝者は早々と脱落した人の中にこそいるところが面白い。名より実。

ハルンケン・スペルンケン(Halunken & Spelunken / A.ランドルフ / コスモス, 1997)

ままならない手下集め

ままならない手下集め

「悪党と居酒屋」―夜の酒場を回りながら船員の仲間を集めるゲーム。ランドルフが『はげたかの餌食』をボードゲーム版にしたというような印象を受ける。

数字カードを一斉に出して、小さい数字の人からボードを回り、行き先にある船員カードを取る。バッティングしたら進めないけれども、今いる場所に船員がいればゲット。船員カードには得点が描いてあり、得点の高いカードは競争が激しいが、得点が小さいカードでも同じ色をたくさん集めれば2倍になる。

さらに自分よりカードをもっている人のマスに入ると、カードを奪うこともできる。よいカードを取れる場所、ほかの人に狙われない場所をめざして、ほかの人は何マス進みそう? そのマスを読んで急襲だ!

ここで出てくるブラックジャック。はじめに自分の船員カードで競りをして、競り落とした人が操る。いくつ進むかはランダムだが、途中でほかのプレイヤーコマを捕まえるとカードを奪ってしまえるのである。たくさんカードをもっているとあっという間にむしりとられてしまう。競りで適度に減らしつつ、自分が集めている色のカードを増やすのがポイント。

移動に使うカードは使い切りだから、終盤に向けてみんなの次の手が読めてくる。ここで取れるカードがなくなってしまうか、ラストスパートで集められるかが勝敗を分けるだろう。前半に高い数字のカードを集めたが、バランスの悪い選択をしていたお陰で後半全くカードが取れなくなって及ばず。ほかの人が何を出すか盤面からある程度予想できるので、あれこれ対策を考えるのが面白い。

プエルトリコ(Puerto Rico / A.ザイファルト / アレア, 2002)

ドイツゲームの最高傑作といってもいいボードゲーム。ルールは多くて敷居は高いがBGGでの評価は発売後5年経ってもダントツ1位(2位は『チグリス・ユーフラテス』、3位は『電力会社』)。 私は発売された年に結構遊んだが、その後はご無沙汰になってしまって4年ぶり。定石はおろか、細かいルールまで聞きながら遊ぶ始末だった。しかし、すごく楽しかった! いいものはいいのである。

先月『カタン』を遊んだときも、やはりすごく楽しめた。『プエルトリコ』や『カタン』は、別格なんだと改めて感心。けがわさん曰く、最近のゲームには全く心を動かされないという。私の見聞する中にも手持ちのゲームを整理している(要するに売り払う)という話をよく聞く。こういうのは単に飽きただけなのだろうか。

ドイツゲームは90年代後半からたくさんの傑作を生み出した。これだけよいゲームがあるとなると、新作はなかなか新しい楽しさを提供できない。システムは焼き直し、テーマやコンポーネントで勝負というゲームがこのところ多いのはそのせいである。

一瞬心浮き立つものの、繰り返し遊ぶに耐えるものは滅多にない。「いいゲームだね、うん」とか言いながら次のゲームを取り出すわけだ。今度こそはメチャクチャ面白いだろうと夢見て。しかしその次のゲームも、その次の次のゲームもまた……。

これはただボードゲームを消費するだけで堪能していない、贅沢な悩みなのかもしれない。ゲームを始めたばかりの頃のように同じゲームを何度も何度も遊んで、そのたびに楽しさを味わいたいとはいつも思っている。しかし、『プエルトリコ』のようなゲームを遊んでしまうと、そういう思いが吹っ飛んでしまうときもあるのだ。