クニツィアの『アタッケ』日本語版、3月29日発売

オリジナルは1993年にFXシュミット社より発売された作品。アラカルトカードゲーム賞で2位を受賞している(1位は『シュティッヒルン』)。また『アイバンホー』(2000年、GMT)、『ジェムディーラー』(2008年、フレッドディストリビューション)にリメイクされている。23年経って今もなお色褪せていない作品。

プレイヤーは騎士として剣、斧、槍、モーニングスター、格闘という5つの競技に次々挑み、そのうち4種類で誰より早く勝利することを目指す。システムはカードの色の縛りがある競りゲーム。プレイヤーは手札の中から1つの競技に対応する色のカードを順番に出していき、出したカードの合計値が最も大きいプレイヤーがその競技で勝利したことになる。

競り負けてもカードは返ってこないので、どこまでカードを出すかの読み合いが、ヒリヒリするような駆け引きを生む。攻めどきと引き際を的確に判断できる騎士こそが真のチャンピオンだ。

・play:game評価コメントリスト:アタック

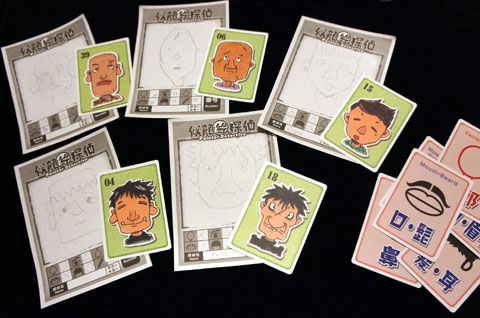

似顔絵探偵(Painter Detective)

あやふやな記憶、テキトーな証言

近年は防犯カメラの普及でだいぶ減ったようだが、目撃情報をもとに犯人のモンタージュ写真が公開されることがある。グリコ・森永事件の「キツネ目の男」はものすごいインパクトがあった。しかし、あれはどれほど信用に足るものなのだろうか。

このゲームでは、犯人のおぼろげな記憶をもとに証言して、それを聞いて似顔絵を作り、そこから犯人を当てる。記憶のあやふやさを楽しむゲームだ。2015年の大阪ボードゲームフリーマーケットで発表され、2016神戸でゲームマーケットデビューした。

似顔絵を描くプレイヤーを除いて全員が、犯人のイラストを5秒だけ見る。それからカードを伏せて、誰がどのパーツを証言するか割り当てられる。輪郭、目・眉毛、口・髭、髪・耳、鼻、ホクロ・傷・ピアス・ソバカス・シワ。順番に似顔絵を描くプレイヤーに対して説明し、それを聞いて似顔絵を作成する。「目はタレ目で、眉毛も垂れ下がっていました」「右目の下にホクロがありました」「口はたらこ唇ですが、小さめです」・・・

絵を描き終わったら、犯人が誰だったかを、1分以内にカードの山から探しだす。当たれば、似顔絵を描いたプレイヤーに1点と、特定の手がかりになったプレイヤーに1点。外れたら、犯人のイラストと見比べて、特徴をよく伝えていた2人に1点が入る。数ラウンド行って得点の多い人が勝ち。

「目は、悪そうな感じ」「鼻は普通でした」曖昧な記憶に、曖昧な証言。記憶は砂の城のようにどんどん消え去っていくため、思い出そうとしても思い出せず、全体的なイメージで適当に喋ってしまう。前の人が証言している間にも忘れてしまう始末。

どのパーツの証言をするかが、絵を見終わった後に割り当てられるのがニクい演出である。実際の犯人の絵が出るたびに、「ヒゲなんてないじゃん!」「顔の形が違う!」など、ツッコミが入って盛り上がっていた。

似顔絵探偵

前田部長&おーつぼじゅうじん/JoyntGame Factory(2015年)

3~7人用/9歳以上/40分

すごろくや:似顔絵探偵